(ASCIISTARTUP 2025/07/23)

オンライン会議で、「なんとなく話が噛み合わない」と感じたことはないだろうか。

言いたいことは伝えた。相手もうなずいていた。出社するほどでもないし、移動もしなくていい。

効率はいいのに、なぜか疲れる。

そんな“Zoom疲れ”を感じている人も少なくないだろう。背景には、人の存在感や感情の微妙な揺れが、画面越しでは伝わりにくいという問題がある。

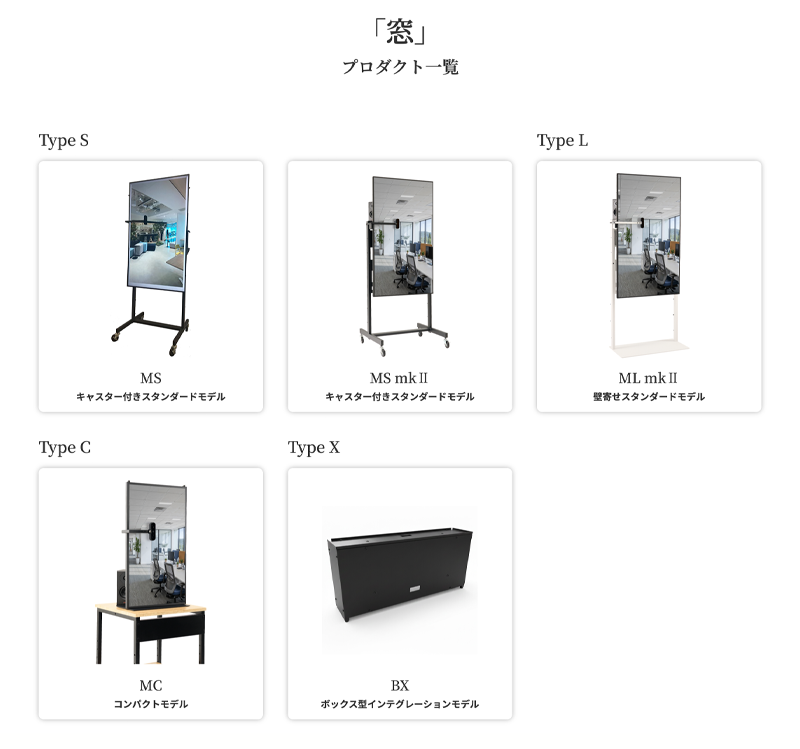

そんなモヤモヤに対して、「リアルな臨場感」をテクノロジーで取り戻そうとしているのが、MUSVI(ムスビ)株式会社だ。同社が開発したのは、どこでもドア、ならぬ“どこでも窓”。

大型ディスプレー越しに人が立つと、まるで“相手がすぐそこにいる”ような感覚が生まれる。

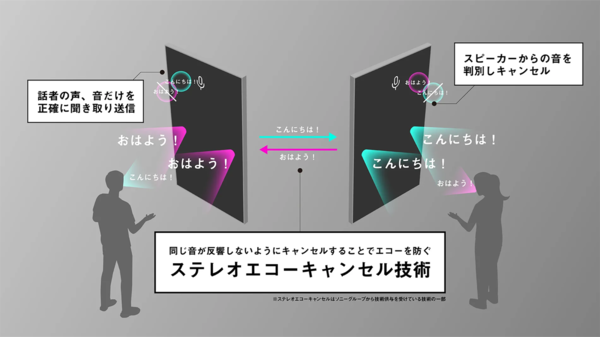

一見すると、ただの高精細モニターに見えるが、その中身は“話す”ではなく“会う”ための徹底的なこだわりのかたまりだ。その臨場感を支えるのは、相手と“同じ空間にいる”と感じられるよう設計された、ディスプレー、カメラ、音響の配置や、視線のズレを極力減らすための筐体構造。

VRのような没入型でも、プロジェクターのような演出型でもなく、“違和感なくそこにいる”と感じられる自然さを徹底的に追求している。

その技術の背景と、MUSVIが目指す“会う”という体験について、MUSVI株式会社代表の阪井祐介氏に聞いた。「コロナ禍を通じて、私たちは“リアルで会うことの価値”がよりはっきりしてきたと思います。

だからこそ『窓』では、まるで本当にその場で相手と会っているような感覚を大事にしています」と阪井氏。阪井氏が違和感を覚えたのは、音声も映像もつながっているのに、“存在が伝わらない”ということ。

“話せている”のに、なぜ“会えていない”と感じるのか。そこに、ビデオ会議が抱える本質的な課題がある。「普通に話していても、視線のズレとか、うなずくタイミングが合ってないとか。

例えば、誰かがふっと笑ったときに、同時に笑い合えることってすごく大事なことなんですよ。

でもそれがずれると『あれ?』ってなって、笑えなかったりするんです」(阪井氏)オンラインでの会話が「なんとなく気まずい」「なんか疲れる」と感じる理由は、このような”感情のズレ”や”同期の失敗”にある、と阪井氏は分析する。

MUSVIが目指すのは、効率的な会話ではなく、”ちゃんと会えている”状態を届けることだ。(中略)

“気配”を伝えるための設計

同社ではこのズレを「認知的不協和」と呼んでいる。

例えば、ビデオ会議中に自分の近くで大きな物音がしたとしても、通常の会議システムではその音はノイズとしてカット処理される。すると、相手には何が起きたか伝わらず、「唐突に反応する人」に見えてしまう。

こうした小さなズレが積み重なることで、相手の雰囲気や人柄がうまく伝わらず、「なんとなく噛み合わない」という感覚が残る。

これが、オンライン会議の限界の正体だ。この“違和感”をなくすため、『窓』には以下のような設計思想と技術が込められている。

(つづく)