(FTS Journal 2025/07/18)

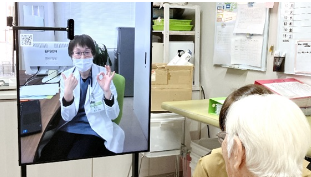

仙台市の山間部、病院のない過疎地域に、1台のワンボックスカーが走っている。車内には看護師と、55インチの縦型大画面ディスプレイが1つ。じつはこれは仙台市の診療カーによるオンライン診療サービスで、ディスプレイの向こうには仙台市内にいる医師が控えており、この車内で診療を受けられる仕組みになっている。看護師がデジタル聴診器を患者に当てれば、聴診も可能だ。さらに、患者の表情や息遣い、ちょっとした違和感にも気づけるほど、まるで医師が目の前にいるかのような感覚で診察できる。画面越しの診療ではあるが、患者にとっては”診てもらっている”感覚に近い。

(中略)

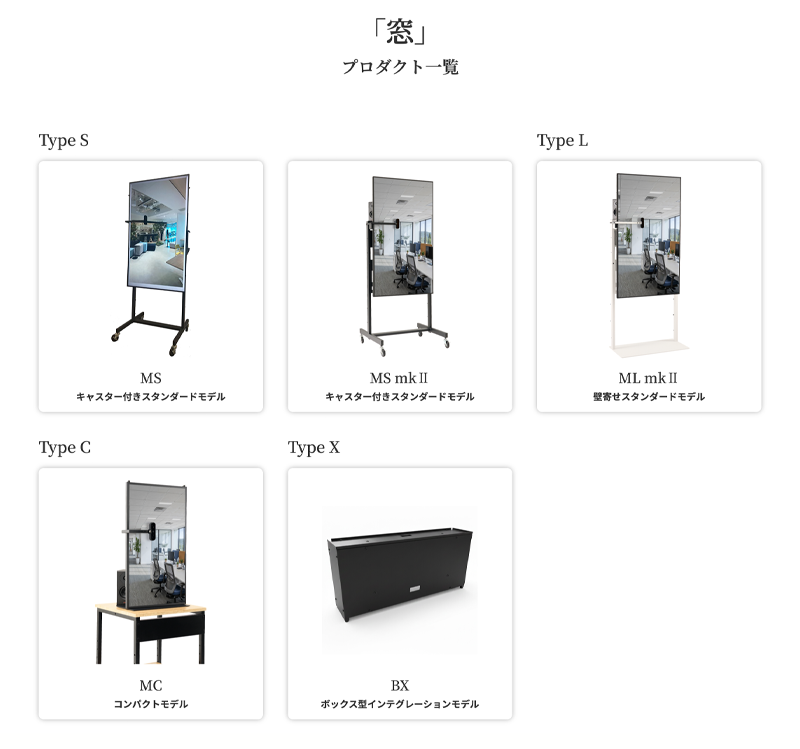

「人の気配」を届ける装置

「窓」は従来のテレビ会議やビデオ通話と異なり、「人の気配」を感じさせることを目的に設計された本格的な遠隔コミュニケーションシステムである。単に顔や声をリアルタイムで伝える“機能”ではなく、まるで「そこにいる」かのような存在感を再現する点において、従来のシステムとは一線を画している。

(中略)

地方が抱える「いない」の現実を解消する「存在」することの価値

こうしたビジネスの現場だけでなく、地方でも「窓」が利用されている。しかし、その利用シーンは大きく異なる。地方で「窓」が求められる背景には、地方が直面する三つの”いない”課題がある。

まずは、「専門職がいない」ことだ。医師、介護士、教員といった専門人材が都市部に流出し、地域に定着しない。だが、「窓」を通じて大学や病院と常時接続すれば、離島や山間部でも”常駐している”かのような体制を築ける。これはすでに、医療や教育の現場で実用化が始まっている。

冒頭の遠隔診療カーのような医療現場での使い方もあれば、学校に「窓」を常設し、地域外の講師が授業を行うというケースもある。たとえば、「物理の授業ができる先生が地域にいない」という理由だけで、理系の大学進学をあきらめたり、進学のために地域を離れたりするケースもある。「窓」の存在によって、子どもたちが学ぶ機会を失わずに済む環境がつくられている。

(つづく)